Tout savoir sur l'helminthosporiose : caractéristiques et traitements

Ce qu'il faut retenir :

- L’helminthosporiose est une maladie fongique des céréales (blé, orge, escourgeon) qui se développe surtout en conditions humides et douces (≈20 °C, humidité > 80 %).

- Les symptômes typiques sont des stries brunes sur les feuilles, avec un point noir nécrotique et un halo jaune, entraînant dessèchement et pertes de rendement jusqu’à 40 %.

- Le champignon survit dans les résidus de culture et se propage par pluie et vent, ce qui rend la gestion des résidus et la rotation essentielles.

- La lutte repose sur une combinaison de leviers : traitement de semences, fongicides (triazoles, SDHI, QoI) appliqués aux stades clés (T1/T2/T3), et méthodes agronomiques (variétés tolérantes, densité de semis, enfouissement des résidus).

L’helminthosporiose est une maladie fongique capable d’infecter rapidement les cultures céréalières, notamment le blé, l’orge ou l’escourgeon. Pour bien la maîtriser, il est essentiel de comprendre son cycle de vie. Le champignon survit dans les résidus de culture laissés au sol, d’une campagne à l’autre, et profite de conditions climatiques favorables pour redémarrer son activité.

Les conditions optimales de développement incluent une température autour de 20 °C et une humidité relative élevée (supérieure à 80 %), en particulier lorsque les feuilles restent humides plusieurs heures. Ces facteurs favorisent la germination des spores et leur propagation rapide de plante en plante, par le vent ou la pluie.

Dans cet article, nous détaillons les étapes du cycle infectieux, les signes d’alerte et les leviers de protection à mettre en place pour limiter l'impact de cette maladie.

Qu'est-ce que l'helminthosporiose ? (cycle maladie)

L’helminthosporiose est une maladie fongique largement répandue à travers le monde, touchant principalement les céréales comme le blé, l’orge ou le maïs. Par définition, il s’agit d’une maladie fongique causée par un agent pathogène du genre Helminthosporium, un champignon appartenant aux ascomycètes. Comme d’autres maladies cryptogamiques (telles que le mildiou ou l’oïdium), elle se développe dans des conditions humides et peut engendrer des pertes importantes. Les premiers symptômes apparaissent généralement sur les feuilles sous forme de taches allongées, brunes à noires, qui peuvent ensuite évoluer et impacter le rendement final.

Les symptômes et dégâts de l'helminthosporiose ( infection)

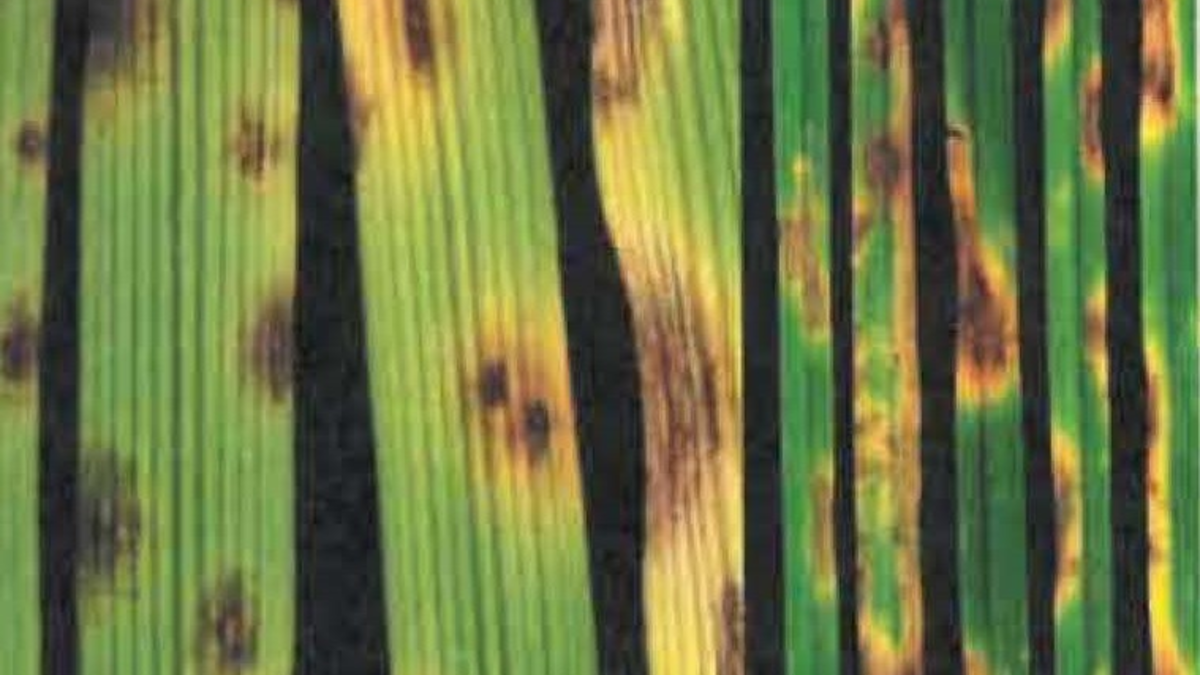

L’helminthosporiose se présente sous forme de lésions caractéristiques visibles principalement sur les feuilles des plantes infectées. L’apparition des premiers symptômes se manifeste par des stries foliaires brunes, bien marquées, qui évoluent rapidement. Ces lésions, souvent situées le long des nervures, montrent un aspect en forme d’échelle. On y observe généralement un point noir au centre, correspondant à la nécrose, entouré d’un halo jaune. L’infection progresse du bas vers le haut de la plante, et en cas de forte attaque, elle peut entraîner un dessèchement complet du feuillage et la mort de certains plants.

🔍 Symptômes typiques de l’helminthosporiose :

- Présente sous forme de taches allongées ou striées sur les feuilles

- Tache brun foncé avec un point noir au centre entouré d’un halo jaune

- Stries foliaires suivant les nervures, aspect de filet ou d’échelle

- Apparition de longues stries brunes sur les deux faces du limbe

- Progression rapide de la maladie vers les étages supérieurs de la plante

- Dessèchement partiel ou total des feuilles dans les cas les plus graves

Où se manifeste l'helminthosporiose ?

L’helminthosporiose est une maladie fongique particulièrement préjudiciable aux cultures céréalières telles que le blé tendre, l’orge ou encore l’escourgeon. Présente dans toutes les régions, elle provoque des dégâts sévères en conditions favorables, notamment dans les zones humides à l’automne. Elle est très répandue dans le nord de la France, en particulier dans les grandes régions céréalières comme la Champagne.

Le champignon attaque principalement les feuilles, réduisant la surface foliaire active et donc la photosynthèse, ce qui entraîne une réduction de la production. Dans les cas les plus sévères, les pertes de rendement peuvent atteindre jusqu’à 40 %, notamment si la culture précédente a laissé des résidus contaminés favorisant la propagation du pathogène.

📊 Tableau – Dégâts de l’helminthosporiose selon la culture (orge, blé...) et la région

| Culture concernée | Régions les plus touchées | Type de dégâts observés | Impact sur la production |

|---|---|---|---|

| Blé tendre | Nord de la France, Champagne, Picardie | Stries foliaires, réduction de photosynthèse, pertes d’épis | Jusqu’à 40 % de pertes de rendement |

| Orge | Grand Est, Bassin parisien | Lésions sur feuilles, affaiblissement global des plantes | Baisse de la qualité et du poids spécifique |

| Escourgeon | Hauts-de-France, Normandie | Symptômes précoces à l’automne, affaiblissement du tallage | Production fortement diminuée à la récolte |

💡 À noter : L’intensité de l’attaque est souvent renforcée par des facteurs climatiques (températures douces, forte humidité, vents porteurs) et une mauvaise gestion des résidus issus de la culture précédente.

Comment traiter l'helminthosporiose ?

La lutte contre l’helminthosporiose repose principalement sur l’utilisation de fongicides adaptés, intégrés dans un programme raisonné de protection des cultures. L’objectif est de limiter les pertes de rendement tout en maintenant une bonne efficacité des produits sur le long terme. Pour cela, la gestion de la résistance doit être prise en compte, en alternant les modes d’action et en intervenant au bon moment, notamment en conditions humides et lorsque les premiers symptômes apparaissent.

1. Fongicides triazoles (SDHI ou DMI)

Ces fongicides sont les plus couramment utilisés pour traiter les maladies foliaires des

céréales, y compris l’helminthosporiose. Ils offrent une efficacité satisfaisante

lorsqu’ils sont appliqués en préventif ou en tout début d’infection.

Exemples :

prothioconazole, tébuconazole, bixafen.

Conseil : À utiliser dans un programme de

lutte raisonnée, en alternance avec d'autres familles chimiques.

2. Traitement de semences

Le traitement des semences permet d’éliminer les spores présentes à la surface ou à

l’intérieur du grain. C’est une solution efficace pour limiter les infections précoces et réduire la

pression de la maladie dès le départ.

Avantage : sécurise l’implantation et limite la

transmission via la semence.

Recommandé : en cas d’antécédents ou de conditions à

risque.

3. Programme de traitement fongicide en végétation

Un programme fongicide bien planifié, basé sur les stades clés

(montaison, pré-floraison), permet de contrôler le développement de la maladie au champ. Il est essentiel

d’ajuster les dates et les doses selon les conditions météo et le niveau de risque.

Objectif

: maximiser la gestion de la résistance et assurer la protection tout au long

du cycle.

4. Méthodes agronomiques en complément

Même si ce ne sont pas des traitements à proprement parler, certaines pratiques culturales renforcent la lutte globale :

- Rotation des cultures

- Travail du sol pour enfouir les résidus contaminés

- Choix de variétés partiellement tolérantes

- Réduction des densités de semis pour limiter l’humidité foliaire

programme de traitement complet en fonction des stades culturaux (T1/T2/T3)

Voici un tableau récapitulatif clair et complet pour un programme de traitement fongicide contre l’helminthosporiose, adapté à une culture de blé tendre ou orge en zone à risque (type Nord / Nord-Est France), avec intégration des leviers de lutte, de gestion de la résistance et de l’efficacité selon les stades :

📊 Programme de traitement fongicide contre l'helminthosporiose

| Stade de la culture | Objectif du traitement | Type de traitement / action | Produits / Substances actives | Remarques |

|---|---|---|---|---|

| Semis | Éliminer les spores sur les semences | Traitement de semences | Prothioconazole, fluopyram, sedaxane… | Essentiel si culture précédente contaminée ou semences non certifiées |

| Début tallage (T1) | Prévenir les premières infections | Fongicide préventif | Triazole + SDHI (ex. prothioconazole + bixafen) | Adapter selon météo (humidité / températures >15°C) |

| Montaison - 1er nœud (T2) | Protéger le feuillage intermédiaire | Fongicide de couverture + alternance modes d’action | DMI + QoI ou SDHI (ex. tébuconazole + fluxapyroxad) | Varier les familles pour gestion de la résistance |

| Pré-floraison (T3) | Sécuriser la partie haute (F1, F2) et protéger rendement | Traitement ciblé foliaire | Triazole seul ou combiné si pression élevée | Indispensable si climat humide et antécédents présents |

| Entre les traitements | Maintenir conditions défavorables au champignon | Leviers agronomiques (rotation, densité, résidus) | — | Appliquer les bonnes pratiques culturales pour renforcer l’efficacité globale |

🧠 Conseils clés :

- Ne pas traiter systématiquement : adapter en fonction des conditions météo et du niveau de pression.

- Alterner les familles de fongicides (DMI, SDHI, QoI) pour limiter le risque de résistance.

- Privilégier les traitements préventifs aux stades clés, car curatif = efficacité réduite.

- Intégrer traitement de semences systématique en cas de précédents contaminés ou semences non certifiées.

Voir plus d’articles

Découvrez comment traiter l'helminthosporiose du blé

Découvrez tout sur cette maladie fongique : conditions d'apparition et de prolifération, traitements...

Découvrez comment traiter l'helminthosporiose du maïs

Découvrez tout sur cette maladie fongique : conditions d'apparition et de prolifération, traitements...

Tout savoir sur la rouille jaune du blé : caractéristiques et traitements

La rouille jaune du blé (ou « rouille striée ») est une maladie fongique foliaire dont l'origine est...

Tout savoir sur la Septoriose : caractéristiques, symptômes et traitements

Découvrez les caractéristiques de la Septoriose, son impact sur vos rendements, les symptômes à surv...